不登校の子どもに関わるには:教師は積極的に温かく関わる

不登校の子どもに教師が関わるときに、何を意識して、どう関わるのかについてお伝えします。

不適応・不登校

不適応・不登校不登校の子どもに教師が関わるときに、何を意識して、どう関わるのかについてお伝えします。

トラウマ・PTSD

トラウマ・PTSD不安になること、敏感になること、妙にはしゃぐこと、元気になることも「覚醒レベルの上昇」です。これらの子どもへの支援についてお示ししました。

トラウマ・PTSD

トラウマ・PTSD今回は「再体験」を取り上げ得ました。フラッシュバックと呼ばれることもあります。PTSD症状であってもなくても、お子さんの近くにいる保護者や支援者がお子さんにどのように関わると良いのかについて、間違いのない関わり方に限定してお伝えしています。

トラウマ・PTSD

トラウマ・PTSDPTSD症状によく見られる子どもの症状として、不眠症や悪夢と、夜驚症の 問題を取り上げ、こどもへの関わり方をお伝えしています。

不適応・不登校

不適応・不登校この記事は、東日本大震災先生のための電子メール相談のコラム記事「学校を嫌がる−初期の場合」をもとに再構成したもので、不登校の初期と全般を通して保護者の関わりでより有効な関わりを述べたものです

コロナ禍のこころのケア

コロナ禍のこころのケアこの文書は、強いストレスに出会ってしまったお子さんにどのように接すると良いのか、とくに、被災した最初の段階で何をすることが良いのかを書いています。 今回の新型コロナウィルス感染症によるパンデミックの災害は、目では具体的に見ることはできません。しかし、日々、病やそれによる死の脅威に脅かされている点で、現在進行形の災害です。まだ、災害の段階で言えば、復旧の段階にすら進めていません。これが始まって1年以上経過しましたが、「被災直後」と同じだと言えるでしょう。

コロナ禍のこころのケア

コロナ禍のこころのケア眠り、食欲、排せつが、身体もこころも健康の大きなバロメータです。「ストレス発散!」と言いますが、身体の調子が悪いのに、頑張ってはいけません。目で触れる、手で触れる、言葉で触れることの積み上げが、これから先の厳しい時間を凌ぐエネルギーになるかと思います。

不適応・不登校

不適応・不登校不登校は学校での何かの不快に感じた体験があることで始まる 不登校は、学校での何か不快に感じる体験があることで始まります。 早い段階で、この不快な出来事を特定し、その課題を取り除くことができれば良いのですが、現実には、その...

コロナ禍のこころのケア

コロナ禍のこころのケアこれは懐かしい記事です。2011年3月の中旬に「先生のための電子メール相談」を立ち上げ、その最初の記事ではなかったと思います。関東地方では、電力が足らず計画停電がなされていました。暗闇の中で、それこそ文字通りにブラインド...

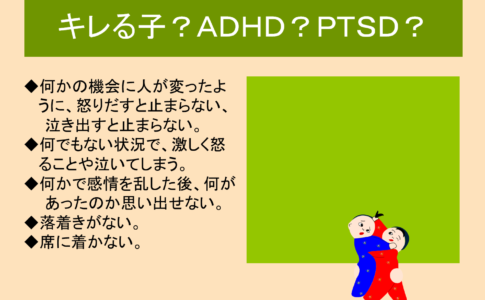

トラウマ・PTSD

トラウマ・PTSDこどものPTSDがおとなと異なるわけ Cocorocare こと小林正幸です。 以前、こどもの「外傷的なできごと」は、おとなの場合と異なることをお伝えしました。「死んでしまうのではないか」と感じるほど恐いできごとは、こど...