この記事は、2011年の東日本大震災の際に開設した「先生のための電子メール相談」のコラム記事をもとに構成しています。

不登校の子どもに会うときには…

不登校に限らず、教師は欠席に敏感になる必要があります。欠席連絡があったとしても、その日のうちに電話などで本人と連絡するようにします。風邪であろうが、診断名の付いている病気であろうが、まずは、子どものことを心配して、電話で本人と話すようにし、暖かい言葉をかけるようにします。

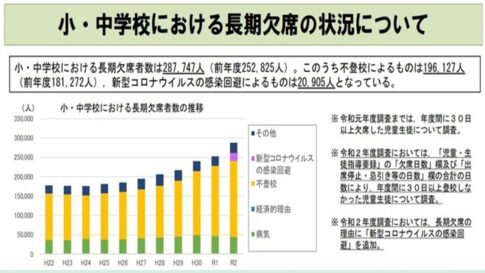

不登校ではない子どもの年間平均欠席日数は、3日〜4日です。数日の欠席があれば、それは異常値です。すぐに、子どもに会うようにします。これを徹底しただけで、市全体の長期欠席が1年間で1割〜1割5分程度減ることが、いくつかの市で確かめられています。

最初の段階で、会えない場合は少ないと思います。だんだん教師や親友すらも会いたがらなくなっていきますので(このメカニズムは別に触れています)、できるだけ早く会うようにします。

もし、会えない場合は、メモでも良いので、置手紙を置いていくようにします。最初の段階から、会うことを本人が拒絶している場合は、ひょっとするとご自分に原因があるかもしれません。不登校経験者の調査では、2割以上が教師との関係が問題となって不登校になっています。ですので、最初から会えないような場合には、そのように考え、一人ではかかえずに、本人と関係の深い仲間の教師や管理職の協力を得る方が良いかも知れません。

家庭訪問をして、本人にかけたらよい声は次のような言葉です。言葉で言えばそうですが、字ズラのことよりも、次のような気持ちで一杯なことの方が大事です。

「顔を見てほっとした」「心配していたよ」「会えないと寂しいな」「会えて嬉しい」

このとき、教師は登校を促す必要はありません。

先生が子どもと会おうとすることそのものが、「学校で会いたい」ということを意味します。この意味が分からない子どもはいません。子どもが先生と会っている限りは、仮にしぶしぶであったとしても、少なくとも、「学校に行かねばならない」という気持ちがあることを意味しています。

そこで、教師が試みることは、子ども自身が好む活動、趣味があれば、それを30分ほど一緒に楽しむことです。

その間に、今の学校の様子や仲間の様子などを語ります。

子どもが話の中で表情を失った部分があったら、

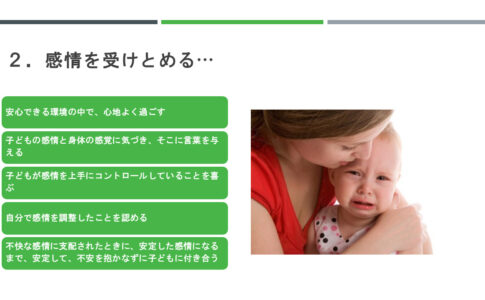

「この話、嫌かな?」「心配になっちゃったかな?」などと、不快な感情を教師が代弁するようにします。

また、趣味などをしているときに、生き生きした表情になったら、その瞬間を捉えて、「楽しそうだねー」「嬉しいねー」「やったね」などと、言葉にします。

不快な感情も快適な感情も、言葉にして応答していく関わりは「感情を言葉で代弁する」ことです。これを「感情の言語化」と言います。簡単そうですが、これは意外に難しいものです。これを上手に繰り返すことが、不安を中和していく上での重要な関わりなのです。それを行いながら、その時間を心地よい時間にするように心がけます。

学校を居心地のよいものにすること

そして、もっと大事なことがあります。

子どもが再登校したときのために、学校の環境をより居心地が良いものにすることです。これは、こどもが先々再登校する場合でも、不登校を未然に防ぐ場合でも最重要なことだと思います。そして、それは、教師にしかできませんs

子どもが登校に現れたときには、「学校で君に会えて嬉しい」と教師が本心から思っていることが大事で、本人の状態に合わせて、言葉や表情や態度で伝わっていくことがとくに重要なのです。

以上のことは、学校環境が居心地よいものであることが、子どもに陰に陽に伝わっていくことの一つになります。つまり、子どもが実際に学校に来たときに、「学校に来て良かった」「来た甲斐があった」と感じられるように学校環境、教室環境であるように子どもが感じられるように工夫ができると良いですね。

これまで、私たちはチームを作り、小学校よりも長期欠席が少ない中学校を、いくつも作り上げてきました。数年間の関わりの最終の段階では、ほぼ、全ての教師があまり意識をすることもなく、これらの関わりができるようになってきていました。

一方、先ほど触れたような教師との会話の中で、子どもの表情が曇った話題が、学級や学校内の人間関係であったのだとします。また、そのようなことがあったと推察できることもあるかも知れません。そのような場合は、学級や学校内の人間関係の環境の調整を直接できるのは、教師しかいません。

中学生の不登校のきっかけの53%が友達関係の問題であることが、文部科学省の不登校の予後調査で明らかになってきています。いじめの問題では、加害への指導は、教師にしかできないはずです。仲間関係の問題は、人間関係の調整ですので、これは学級経営の問題であると考えることができます。ただ、このことが明らかになったときに、先生が介入する場合では、どのような介入を行うつもりであるのかを事前に被害を受けた子ども本人に伝えるようにしなければなりません。加害者を説諭してお仕舞いというような最低の指導は、関係調整ではマイナスになります。では、何をどうするつもりについては必ず本人に伝えるようにします。

一方、不登校のきっかけの31%が学業面の躓きです。これも教師の側に、工夫と努力が求められることです。自分自身が学業面での伸びを実感できなくなっていることが、子どもを不登校の危機に陥れると言えるでしょう。

学校の中で、安心して、楽にいられること、そして、学校で頑張ったら、そのことがしっかりと、認めてもらえるようにすること、これらは、学校の先生にしかできないことなのです。これは、しかし、特定の子どものみならず、全ての子どもにとっても必要なことなのではないかと思います。

【参考文献】

以下の文献は、今は入手が難しくなっているかも知れません。申し訳ありません。

コメントを残す